「超・物流」で“物流の永続性”を実現する

F‐LINE株式会社

代表取締役社長執行役員 深山 隆 氏

日本を代表する食品メーカー6社の連携による「F‐LINE共同物流プロジェクト」の誕生は、物流の歴史にとって画期的なできごとであり、その存在はとりも直さず、現在の「物流危機」に対する荷主サイドからの“回答”でもある――。今春誕生した統合新会社の基本思想や今後の進路について深山社長に聞いた。

(インタビュアー/西村旦・本紙編集長)

メーカーのトップ同士のコミットメントが決め手となった

――大手加工食品メーカーが共同出資で物流会社を設立したことは前例のない取り組みです。その背景には、物流の現状に対する相当な危機感があったと思いますが、まずは、“大同団結”に至った状況認識、設立への思いについて教えて下さい。

深山 最初のきっかけというか出発点は、2011年3月に発生した東日本大震災だったと思います。あの時、まさに未曾有の大災害が起こり、食品メーカー各社は商品をお届けできないという現実に直面しました。そこで浮き彫りになったのは、防災や災害対応における課題に加えて、メーカーの足腰である物流が思った以上に脆弱なのではないかという問題でした。こうしたテーマは食品業界に限らないのかもしれませんが、とくに食品の場合は国民生活に直結するライフラインとしての重要な役割を果たしていることもあり、そうした問題意識をとりわけ重く受け止めた面はあったように思います。

実際、味の素の場合は、川崎の物流センターが大きな被害を受けて止まってしまいました。24時間稼働の無人化技術を誇る最新鋭のセンターだったのですが、それが裏目に出てしまい、BCPの観点からも一極集中による弊害や脆弱さが表面化しました。物流のあり方を根本的に見直さないといけないのではないか、という機運はその頃から始まったものと考えています。

――その後、今度はドライバー不足が顕在化してきました。

深山 そうです。13年から14年頃にかけて、実際に商品をお届けすることに徐々に難が生じてきました。物流会社はそれ以前から危機を肌で感じていたと思いますが、荷主であるメーカーの“お尻に火がついた”のはその時期からです。まず、味の素とハウス食品のメーカー2社で、この物流危機をどうやって乗り切っていくかの議論が始まり、両社の純血物流子会社である味の素物流とハウス物流サービスもそれに連動する形で、食品業界における物流危機の解決に向けて認識をひとつにしていくための話し合いがスタートしました。そこで喧々諤々の議論を展開した結果、これは各社が一緒に商品を保管して運ばないと乗り切れないのはないか、それしか解決策はないのではないかという共通認識に至りました。

振り返って思うことは、やはり荷主であるメーカー自身が危機に気付いたことが大きかったということです。現場をあずかる物流会社はすでに厳しい現状に気付いていましたが、荷主であるメーカーが物流の先行きに強い危機感を抱き、話し合いに動いたことが最大のポイントだったと思います。

「F‐LINEプロジェクト」について、様々な業界の皆さんから「よく実現できましたね」という声を数多くいただくのですが、最大の要因はメーカー各社のトップによるコミットメントがあったことに尽きます。物流担当者レベルではなく、各メーカーの社長が物流に対する危機意識を共有して合意したこと、そのバックボーンがなければ単に倉庫スペースやトラックを相互利用するだけの共同化で終わっていた可能性があります。物流子会社を統合して根本的にプラットフォームをつくり直そうという大掛かりな構想には至らなかったと思います。

――物流危機の顕在化は業界を問いませんが、その中でも何故、食品業界における危機意識がひときわ強かったのでしょうか。

深山 これは私個人の想像ですが、食品業界は生活に直結した産業であり、ライフラインとしての社会的使命も負っているので、他産業と比べて危機に対する臨場感がより強かった面があるのかもしれません。また、商品の回転が早く、ドライバーによる手積み手降ろしが当たり前の物流実態だったこともあり、他の業界よりも危機に直面する確率や危機の深刻さが一段高かったことも理由のひとつだろうと思います。事実、路線業者のドライバーからは「食品」というだけで、運ぶことを拒否されるケースさえありました。

大事なのは「瞬発力」ではなく「続くこと」

――単なる共同物流と、ライバル関係にある物流子会社同士が統合するのとでは、実現の難しさにおいて天地の開きがあるように思います。こうした取り組みは得てして「総論賛成、各論反対」に陥りがちですが、そこをどうやって乗り切ったのでしょうか。

深山 総論レベルでは意思統一ができた、しかもトップのコミットメントも得た。しかし、各論レベルに落としていけば、様々な意見が噴き出して喧々諤々の議論になることはある意味で当然です。当初、現場からは「今でも何とかやれているじゃないか」「何で一緒にならないといけないのか」「変える必要があるのか」という意見が数多くあったことも事実です。しかし、フォーマットを統一しなければ共同化のメリットは生まれず、「永続的な競争力」になり得ないというのが我々の揺るがない認識でした。そこで「今この瞬間に安く運べているかという議論をしているのではない。未来永劫、運ぶ力を確保できているか、そこに正しい資金が投入され、新たな人財を確保できる仕組みになっているか。そこを真剣に考えていこう」という議論を続けていきました。

一般論として、物流現場はこれまで、その瞬間ごとに発揮される瞬発力で厳しい局面を乗り切ってきた歴史があり、それが競争力なのだと勘違いしてきた面が少なくありませんでした。そうした瞬発力も時には必要であり大事なのですが、それよりも重要なのは、それが続くかどうかです。マーケットのあり方が刻々と変化し、消費者の購買行動も変わり、我々の商品の届け先も変わっていく中で、永続的に運ぶ力を確保できているだろうか――そうした問いかけを色々な場面で繰り返していきました。ですから、“今”を担っている物流現場の皆さんからすれば、不満や反発めいたものも当然あったと思います。ましてや、同じ食品業界とはいえ、違った伝統やカルチャーを背負った企業同士が一緒になるわけですから、何もないほうがむしろ不思議です。

最後は物流会社の自主性、能動性がカギになった

――時に反発を受けながらも、軸をぶらさずに説き伏せていくことができた秘訣とは何でしょうか。

深山 繰り返しになりますが、トップの後ろ盾は絶対に必要です。それに加えて、メーカーの物流担当役員や物流部長同士による意思統一ができていること、さらには実務を担う物流子会社がその方針に沿ってきめ細かく話し合っていくという「三位一体」での取り組みがカギだったように思います。とくに、現場を担っている物流子会社は、オペレーションの手法も各社ごとに違っており、ある意味で異質な者同士です。例えば、味の素物流は純血子会社なので、味の素の製品を中心に運んできました。他の物流会社も同様です。それが一緒になるわけですから、解決すべき細かい課題がたくさんあることは当たり前です。ですが、だからこそ「最後は僕らがやらなければ」という実物流会社としての自負というか、自主性や能動性のようなものが徐々に醸成されて、それが最後の大きな決め手になったように思います。

プロジェクトでは、「運営部会」のもとに「幹線ワーキングチーム」、「共配ワーキングチーム」というようにテーマごとに部会とワーキングチームを設けて進めていきましたが、メンバーには各メーカーの担当者に加えて、物流子会社の実務担当者も参加しました。プロジェクトの根本思想ともいうべき“背骨”を一本通した上で、多段階の階層ごとにきめ細かく課題を検討していくという運営の仕組みがとても有効でした。少なくとも、上からの業務命令という形だけではうまく機能しなかったと思います。

――かなり慎重にプロセスを踏んだという印象があります。

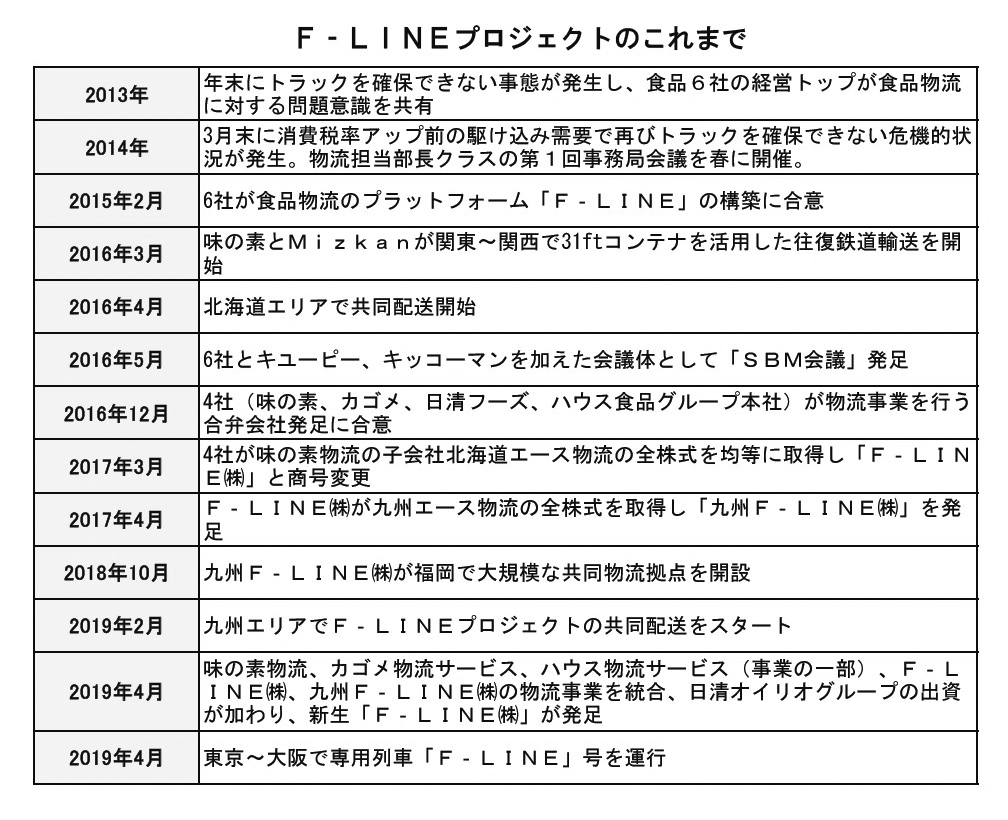

深山 最初に6社による「F‐LINEプロジェクト」を立ち上げて、キックオフしたのが15年の2月でした。それを1年間まわしてみて、「やれるかな」という手応えを感じた上で、16年に「北海道プロジェクト」をスタート、17年に前身となる「F‐LINE株式会社」を先行して立ち上げ、まずは北海道、次に九州というステップで順次、共同配送に着手していきました。それを2年行った上での今回の本格的な統合ですから、かなり慎重かつ入念にプロセスを踏んだといえます。各現場で慎重に検証を重ね、そのレビューを丁寧に行った上でそれを関係者で共有するというPDCAの仕組みが大事だったと思います。

――「発想は大胆に、着手はきめ細かく」ということでしょうか。

深山 その通りです。今回の「F‐LINEプロジェクト」には「将来にわたって物流の競争力を確保する」という“大義”がありましたから、着眼点と構想は大所高所から、ある意味で大きな思想を持って取り組みました。他方、現場実務の検証については頻度をより多く、深度をより深く、きめ細かく入念にやることで、関係者の「ハラに落としていく」ことに留意しました。それを繰り返す中で、自然とロードマップが明確に見えてきたという印象です。

――とはいえ、それなりにタフな時間だったのではないでしょうか。

深山 私が直接関与したのは16年からで、最初の生煮えの状態から徐々に形ができつつある段階でしたので、その面ではかなり楽でした。とはいえ、実際の「F‐LINE」の運営面では色々と大変なこともありました。結局のところ、実績を積み重ねていくことでしか、信頼関係を醸成することはできません。北海道や九州で先行して共配をスタートさせましたが、徐々に大型トラックへの集約が進んだり、集車力がついてくるなどネットワークの名寄せ効果が出てきました。そうした数字面での実績が見えてくると、現場からも「この方向性で間違いがないんだ」「細かい違いは大したことではない」といった意識変化が生じてきます。そうなると、これまでの部門代表的な考え方から「自分たちの会社なのだ」という意識に急速にスイッチしていくようになります。

物流の整流化、それを実現するためのプラットフォームづくりへ

――今年4月に新生のF‐LINE株式会社が発足して、統合会社として本格的にスタートを切りました。改めて新会社が目指す方向を教えて下さい。

深山 会社発足にあたり、「超・物流」というコンセプトを打ち出しました。その意味するところは、これまでの「物流」という言葉が背負っていた“負”の側面、先送りされてきた課題といったものを乗り越える、つまり「物流を超えていこう」という思いを込めています。こうした旗をしっかりと掲げることで、一致団結の風土をさらに確かなものにしていきたいと考えています。もちろん、こうしたことは物流会社だけでは実現できません。荷主であるメーカー各社、お届け先様である加工食品の問屋や小売りの皆様といった製・配・販のサプライチェーンを構成する関係者の皆様と、これまで以上に連携を深めていくことで実現していきたいと考えています。

新生のF‐LINE株式会社が目指すことは、第一に「物流の整流化」です。これまでの物流の仕組みでは、どこかで流れが停滞したり、ムダやロスが生じていました。サプライチェーンを細切れに組み立ててきたこともあり、どこかでムリが生じていたり、過度な負担がかかっていました。そうしたフローをもう一度整えよう、どこかにムリ・ムダがあるのなら、そこをしっかり解析して改善していこう、仮にお届け先様の理解や協力が必要なら、しっかりと交渉していこうという考え方です。

これまでの仕組みでは、出荷の1~2日前にメーカーから出荷データをもらい、そこから急いでトラックを集めるために、見込み違いからくるムダも生じていました。また、届け先では最大で8~9時間もトラックが待機させられることもありました。今後は、メーカーのSCM機能の一部を我々物流会社が代行するとともに、お届け先様との仕組みづくりやシステム構築についても積極的に関与していきたいと考えています。当社を含めたサプライチェーンの構成者が最終的に目指すべきことは、「消費者に正しい品質で商品を届ける」ことであり、そこに最終目標を改めて置き直すべきだと考えています。まだまだ解決すべき課題はたくさんありますが、それを関係者が等距離で改善できるようにしていきたいと思います。

――物流現場が背負っていたムリ・ムダを極力排していくということですね。

深山 目指すことの2つめは、そのためのプラットフォームづくりです。まだデジタルプラットフォームというわけにはいかず、アナログかつフィジカルなものですが、まずは伝票統一に加え、受注締め時間などのタイムスケジュールの標準化に着手しています。さらに、パレットからオーバーハングになっている商品については、次の商品改定時にサイズを見直すこと、段ボールなどの外装箱の表示レイアウトについても、商品名やコード、賞味期限などを長側面、短側面の両面に表示しましょうといった取り組みを進めています。一つひとつは細かいことですが、物流の非効率を招く要因になってきたことを地道にスタンダード化、プラットフォーム化していくことが重要です。

また、お届け先様に対しても、可能な限り面単位発注をお願いすることや、遠隔地であれば毎日配送ではなく、定曜日配送をお願いしようといった取り組みも進めていきます。こうしたことは、メーカー1社ではとてもできないことでしたが、6社が集まることで初めて可能になる取り組みです。

そして3つめは、物流における競争力を永続的なものにしていくための人財開発、設備の両面にわたる投資です。現状の物流センターの設備や労働環境では、なかなか新たな人財を呼び込むことができませんし、最新鋭のテクノロジーを導入して生産性を向上させていく必要があります。競争力が未来永劫にわたって担保されるような物流をつくっていくために、今後は各方面への投資を積極的に行っていきます。

こうした一連の取り組みを積極的に進めていくことによって、我々が目指す「超・物流」を実現したいと考えています。

今年度中に共配エリア拡大に向けた原案を策定する

――北海道を皮切りに、九州でも共同物流が実現していますが、本州をはじめとする今後のエリア展開については、どのようなスケジュールで取り組む考えでしょうか。

深山 共同物流を本州に展開していく上で、どこに拠点を配置するのが最適なのかについて、現在シミュレーションを進めているところです。メーカー6社の製造・出荷拠点がばらばらに点在する中で、最適な拠点配置やネットワークを導き出すことは、なかなか大変な作業です。とくに食品は季節性も強く、夏と冬では物流の形態も大きく変わります。そこで、とりあえず1年間は現状のまま流すことで商品の動きを詳細に解析し、その分析結果をもとに今年度中にネットワーク再編の原案をつくる方針を立てています。その上で、必要があれば来年度から再来年度にかけて新たな物流拠点を着工していこうというのが大まかなロードマップです。

すでに実現している北海道と九州における共同化は、エリア特性としてモノの流れがシンプルなこともあり、それほど難しいものではありませんでした。北海道であれば札幌周辺に、九州も福岡にセンターをつくれば、大部分の課題は解決できます。しかし、本州についてはそうはいきません。本州の物流センターの場合、在庫拠点としての機能に加えて、中継拠点としての役割も必要になります。さらに、そこにメーカー各社の工場立地という要素が絡んできます。そうした複雑な変数をデータとして読み込みながら、最適な拠点配置のあり方を決めなければなりません。例えば、関西地区の場合、大阪に大きなセンターを1ヵ所構えれば問題が解決するというものではなく、もしかしたら、中四国をカバーする拠点と、中京地区を睨んだ拠点の2拠点体制が最適かもしれません。ですから、とりあえずワンシーズン流してみることで、そこで得られたデータをもとに入念なシミュレーションを行って、より実態に即した最適解を見出していきます。

新会社には、「業務本部」という現場オペレーションに特化した部門を立ち上げて、そこが中心になって様々な戦略を策定しています。こうした部門は旧味の素物流など統合前の各社にはなかったものです。

――入念なシミュレーションやスタディを行った結果、大規模な物流センターを新設する可能性もあるのでしょうか?

深山 十分あり得ることです。単に拠点を1ヵ所増やすということだけではなく、北海道や九州での共同物流で得られた知見やノウハウを入れていくことに加え、新たなマテハン技術の導入などによる運営効率化や生産性向上にも取り組んでいきたいと考えています。

拠点を新設することになれば、当然、大きな投資が必要になりますが、そうした投資が可能になることが、メーカー各社から出資をいただいて発足した統合会社の存在意義でもあります。今後は自立した物流会社として、自前で投資活動を積極的に行っていける体制を強化していきたいと考えています。

商習慣見直しに向け、お届け先とインターフェースを持つ

――物流の永続性を担保していくためには、サプライチェーンにおける商習慣の見直しにも踏み込んでいく必要があります。

深山 まずは物流会社である当社自身が、お届け先様としっかりしたインターフェースを持つことが大事です。これまでは、各メーカーが卸や小売りなどの販売先様と商談をして、我々はそこで決まったことに従うだけの存在でした。極端に言えば「いいから届けておけ」と言われるに過ぎない存在だったわけです。しかし、今後は物流会社という立場から、お届け先様に対しても物申せる存在にならないといけないと考えています。もちろん、メーカー各社もお届け先様と色々な商談や交渉は行いますが、その結果を受けて「でも、物流現場の実情はこうですよ」「こういう届け方に変えもらえませんか」という逆提案を行うことも時には必要です。物流の現場実態とメーカー、卸の政策論や営業論と合致させていくことで、より良いサプライチェーンの形をつくり上げていくことが、物流の持続性を確保していくためには必須だと考えています。

そのためには、我々自身が卸や小売りの物流担当者のところに顔を出すことでインターフェースを持ち、自由に意見や情報を交換できる力をつけていくことが大事になります。

――そうしたことが可能な環境に変わってきている。

深山 いまやメーカーのトップだけでなく、卸や小売りのトップの皆さんも物流危機について深く認識されるようになり、かなり至近距離でお話ができるような環境になってきました。それを受けて、当然、実務を担っている我々も相手先の物流担当者とより近い存在にならなければなりません。この製・配・販の一体感こそが重要です。繰り返しになりますが、「強い物流」の実現には、物流会社だけの努力では限界があり、荷主たるメーカーの理解と協力、お届け先様との連携が不可欠です。幸いなことに、加工食品業界ではいい流れができつつあります。この流れにさらにドライブをかけていくためにも、当社が実働部隊としての役割を担っていきたいと思います。

協業会社は大事な資産であり、ともに危機を乗り切る仲間

――そうした「強い物流」を実現するためには、F‐LINE株式会社自体が“運び切る力”をさらに強化していくことが重要です。

深山 その通りです。そのために大事なことのひとつは、地域ごとにタイアップしている協業会社様とのさらなる関係強化です。品質に対する考え方や安全・環境の基準などを統一するとともに、受発注などのオペレーション、フードディフェンスにおけるトレースバックの仕組みなどを情報システムでつなぎ、同一体として動ける体制にしていく必要があります。当社には旧味の素物流が開発した「ALIS(アリス)」という情報システムがありますので、できるだけ早く旧ハウス物流、旧カゴメ物流の協業会社様ともシステムをつないでいきたいと思っています。

当社には現在、常用で業務を委託している協業会社様が185社あり、その先には最大2000社近いネットワークがあります。まずは、基幹の185社が「F‐LINE」と同一基準で動ける体制を整備していきます。

――協業会社とはまさに共存共栄の関係ですね。

深山 協業会社様のネットワークは、当社にとって大事な資産であり、物流危機を一緒に乗り切っていく仲間だと思っています。また、それに加えて、当社自身の「運び切る力」をさらに強化していくことも大事です。いま、グループ全体で500台強の車両を保有していますが、当面600台以上を目標に車両数を増やしていく計画です。同時に、単に車両数を増やしていくだけでなく、乗務員の育成にも力を入れていきます。今後はドライバーの自社養成に向けて、独自のカリキュラムを用意するなど教育体系を改めて整備していく方針です。そのための専門部隊となる「人財開発グループ」を人事部の中に新設しており、採用から育成までを一貫して担当する体制を整えています。

新技術は「もうひとつの現場力」、現場でのR&D機能を強化

――物流現場への新技術の導入については、どのように考えていますか。

深山 新技術の開発や導入は、もうひとつの現場力だと捉えています。マテハン技術のみならず、IoTや自動運転技術などを、どのように食品物流のオペレーションの中に落とし込み、具現化していくかは、中長期での大きなテーマです。そのために、新会社に「物流技術ソリューション部」を新設して、活動をキックオフしました。ロジスティクス4・0の現場実験、R&D機能を強化していきたいと思っています。

新技術については、色々な方面からご提案をいただくことが多いのですが、結局のところ、現場で使ってみないと分からないことがたくさんあります。ですから、まずは試験的に導入して、トライ&エラーを重ねることで、そこで見えてきた課題をマテハンメーカーに逆提案していくというサイクルを構築していきたいと考えています。仮にメーカーが開発した製品を使うにしても、使いながら見えてきたことをお伝えしながら一緒にリバイスしていくことが大事です。どんなに優れた新技術でも、物流現場が使えるという手応えを持たない限り、真の意味で現場力の強化につながる技術にはなり得ません。

物流業界には「従業員ファースト」の考えが欠けていた

――深山社長のこれまでのご発言の中でとくに印象的だったものに、「異常気象時における計画運休」があります。物流会社サイドからこうした発信をしていくことは、これまであまりなく、画期的でした。こうした取り組みは、物流の継続性の担保だけでなく、従業員を守るためにも必要なことだと思います。

深山 私には、物流がひとつの産業として、製造業や販売業と並ぶ自立した存在であるべきだという思いが強くあります。私がこの業界にやって来たときの率直な印象は、トラックが平気で長時間待たされたり、対価がない附帯作業を強いられるなど、まさに“下請け”的な扱いが根強く残っており、「これは違うのではないか」との思いを強く持ちました。同時にひとつの産業、製・配・販の「配」を担う立場として、しっかりとモノを言っていくべきだとも思いました。モノを言っていくというのは、何でも反発しろということではなく、我々が「そうあるべき」と考えたことを取引先に提案したり、改善を実践していくということです。

しかし、物流業界には自らが提案していくような土壌が乏しく、我々自身がともすれば自虐的、自滅的に産業的地位を落としているような印象すら受けます。そうなれば、当然、物流セクターに対する人件費配分は少なくなり、有用な人財が集まりにくいという構造ができあがってしまいます。

やはり、ひとつの産業として、他の産業とフィフティ―フィフティな間柄になるべきです。50対50の関係というのはもちろん、いたずらに自己主張だけをすればいいというものではなく、相手にとって有用で頼りになる存在にならないといけないわけで、そのためには、我々自身がレベルアップしなければいけないと考えています。

――物流業界が悪循環に陥っていたということですね。

深山 そうした現状を改善していくために必要となるのが、物流業界に欠けていた「従業員ファースト」の考え方です。これまでの物流業界は安全に象徴される「従業員ファースト」の考え方が徹底されておらず、労働環境改善といった課題がずっと先送りされてきました。例えば、倉庫に空調設備を入れようとしても、「そんなコストはかけられない」と退けられてきました。しかし、空調を導入して従業員の労働環境を改善していくことは企業としての「競争力」そのものです。空調を導入し、トイレをきれいにして働きやすい倉庫にすれば、若い人財は今よりもっと集まるはずです。そうした努力を怠り、自滅的、自虐的にコストセービングばかりしてきた結果がいまの状況です。「従業員ファースト」を犠牲にしながら、安い運賃で運んできたのがこれまでの物流業界の姿だったと言えます。

――それがいよいよ立ち行かなくなったのが現在の物流危機ということですね。

深山 課題を先送りした結果、有用な人財がどんどん抜けていって業界全体が疲弊してしまいました。これは産業として猛反省しないといけないと私は思います。

そうした状況から抜け出すためには、もう一度当たり前のことから見つめ直していく必要があります。まずは安全です。経営の基盤は安全であり、従業員が健康であることによって経営は成り立っています。そうした「従業員ファースト」の観点に立てば、風速30メートルの嵐の中で、ドライバーに「行ってこい」と言えるでしょうか。JRや私鉄、航空各社も自分たちの責任において運行の可否を判断しています。どうしてトラックだけ、危険を冒してまで運行しなければならないのか、それはちょっと違うのではないかというのが私の率直な思いです。

昨年は台風や大雨など自然災害が多発しました。その際、私は支店長やブロック長といった現場の責任者に「自分が行けるのか。この嵐の中で自分たちがハンドルを握っていけるなら指示しなさい。もし自分たちが行けないのなら、部下にも行かせるべきではない」と指示しました。私は災害時における意思決定者、決断者は現場の長であるべきだと考えています。経営はその決定をバックアップする立場に徹するべきで、現場にいない人間が指示することは不健全だと思います。物流の現場も今後、そうしたガバナンスを導入していくべきであり、そのことが物流の産業的自立につながっていくと考えています。

――至極真っ当なご指摘だと思います。

深山 長らく物流の外にいた私のような立場の人間から見ると、「それは違うだろう」と思う場面が散見されましたので、まずは思考回路を変える必要があると思いました。実際、そうした発言をすると、皆さんが「そうだ」と賛成してくれます。つまり、内心思っていてもなかなか言い出せない雰囲気や環境が、物流業界の中にあったのだと思います。先ほど、「物流」という言葉には負の側面があると言いましたが、当社のキャッチフレーズである「超・物流」はそうした負の側面を超えていこうという意味もあるわけです。

「強い物流」を実現するためには、会社が強くならないといけない

――食品物流の“あるべき形”を実現するために発足したF‐LINE株式会社ですが、一方で会社としてどのような成長イメージを持っているのでしょうか。

深山 新会社は売上高の単純合計として約1000億円となり、それなりの規模の物流会社として発足したことは事実ですが、規模論はあまり重要視していません。それよりも、物流が産業的な自立を果たすために、収益体質を強化して強靭な筋肉質の会社にしていくことのほうが重要だと考えています。「強い物流」を実現するためには、まず自分たち自身が強くならなければなりません。そのために、当社だけのオリジナルな強み、他社にない付加価値が何かを探っていきたい。それを追求して、実現することができれば、自ずと収益は上がっていくものと考えています。

また、強い会社になっていくためには、収益を再投資していくサイクルが不可欠になります。人財開発、施設、新技術など、どれもそれなりに投資コストがかかりますが、機能として高く評価されるオリジナルなビジネスモデルをつくり、そこで得られた収益を再投資に回していかなければなりません。その意味で、まずはしっかりと粗利がとれる会社になっていく必要があります。

――当面は投資によるコスト負担が先行する局面もありそうですが。

深山 先行すると思います。そこはある程度やむを得ないと考えています。

「F‐LINEイズム」に賛同するパートナーを増やしていきたい

――今後は、他の食品メーカーにもプラットフォームへの参加を呼び掛けていきますか。

深山 やみくもにお声掛けをして、呼び込もうという考えはありませんが、「F‐LINE」の基本思想、考え方をご理解いただけるメーカーとは是非一緒にやりたいと思っています。まずはプロジェクトに参加していただき、その延長線として会社に出資していただけることが理想です。逆にそうした前向きな考えをしていただけるように、当社自体の価値をもっと高めていかなければなりません。ただ、繰り返しになりますが、F‐LINE株式会社は食品業界において持続可能性のある「強い物流」をつくり上げようという〝大義〟を持ってスタートしていますので、そこに共感していただけることが大前提になります。

――日用品や冷凍冷蔵食品など他のジャンルについてはいかがでしょう。

深山 F‐LINE株式会社は家庭用加工食品、ドライの常温食品でひとつの物流モデルを確立しつつあります。その考え方を冷凍冷蔵食品や外食業務用食品、日用品といった他の領域にも将来的に広げたいと考えています。いわば「F‐LINEイズムの拡大」です。

そのため、新会社に「事業戦略部」という社長直轄の部門を立ち上げました。将来に向けて新たな事業モデルを構想していくインキュベーター的な役割を担っています。

例えば、日用品については、現在でも旧プラネット物流の共同物流を承継する形で九州地区で担当させていただいていますが、将来的には食品と日用品の物流をバインディングできないかといったことも検討材料のひとつです。近年、ドラッグストアの台頭などにより食品と日用品の納品先が共通化してきています。そこで、新たに2室車を開発して、同一車両で運べないかといった検討も進めていければと考えています。

また、現在は販売物流での共同化が中心ですが、今後は原料調達の領域でも共同化を広げていくことも構想しています。例えば、タイにある海外倉庫に各社の原材料を集めて、同じ船で運べば相当なコストメリットにつながります。

いずれにせよ、商品や販売でフェアに競争し、物流は一緒にやることで合理化や生産性向上を徹底していく――今後は様々な領域にこの「F‐LINEイズム」を広げていきたいと思っています。

深山 隆(みやま・たかし)

1981年味の素入社。ベトナム法人社長、加工用調味料部長、味の素ヘルシーサプライ社長を経て、17年3月F-LINE(北海道)、同年4月九州F-LINE、19年4月新生のF-LINE社長に就任。1958年生まれ、慶大卒。