本格的に“世界”に打って出る布石は整った

日本通運株式会社

代表取締役社長 齋藤 充 氏

日本通運の変革が加速している。長期ビジョンや新経営計画では、世界市場に明確に照準を絞ったほか、大胆な社内改革も進行中。就任3年目を迎えた齋藤充社長に、同社の現在地と今後の事業戦略など、“2兆円物流企業”の経営課題について聞いた。

(インタビュアー/西村旦・本紙編集長)

過去最高業績で前経営計画の目標値をクリア

――まずは、2019年3月期業績についての評価からお聞かせ下さい。

齋藤 グループ全体の連結売上高が初めて2兆円を超え、営業利益、経常利益、当期純利益のいずれも過去最高の業績となりました。2兆円は、私自身はいずれ到達すべき数字だと思っていましたが、その結果として、前期で終了した前経営計画「日通グループ経営計画2018」で掲げた目標数値についても、ほぼすべての項目でクリアすることができました。グループ社員一丸となった努力が実ったという意味で、非常にありがたく思っています。

――前経営計画の目標数値も当初はかなりチャレンジングだと見ていましたが、結果として売上高、営業利益、当期純利益、ROA(総資産利益率)とも目標値を上回ることができたのは大きな成果ですね。

齋藤 前経営計画の評価についてお話する前に、そこに至る経緯、ここ10年の当社を巡る大きな流れについて説明しますと、09年にご存知の通りペリカン便事業を日本郵便に承継するという大きな事業構造の変革がありました。それと同時に、当時はリーマンショック後の世界的な経済不況という厳しい経営環境下にもありました。そうした状況の中で策定された「日通グループ経営計画2012」は、“ポストペリカン”“ポストリーマン”として、当社グループの経営をどのように再構築し、再び成長軌道に乗せていくかという大きな命題を背負っていました。具体的に言えば、ペリカン便事業譲渡後の国内の構造改革を進めることに加え、新たな成長の源泉を海外に求めるという方針を明確に打ち出しました。

その結果、続く「日通グループ経営計画2015」も含め、期間中にいくつかのM&Aを手掛けたほか、国内複合事業の営業利益率3%を達成するなど国内の構造改革にも一定の成果を出すことができました。

――その成果が前経営計画につながっている…。

齋藤 前経営計画「2018」では、これまで講じてきた施策の集大成として攻めの経営戦略に転じ、陸海空の組織統合によるワンストップ・アカウント営業の強化に加え、M&Aや海外投資をさらに加速させました。その結果、目標数値を達成できたこともあり、これから本格的に世界に打って出るための布石が整ってきたと感じています。

前経営計画の中でも、とくに私がこだわってきたのは、国内のマザーマーケットである東名大における事業拡大です。この点については、まだ十分とは言えないものの、大阪や名古屋では数値面でも一定の成果が出ています。東京については、まだまだこれからですが、首都圏支店の組織改正を実施するなど下準備はできました。そういう意味で、前経営計画は今後に期待が持てる形で終了したと考えています。

新経営計画で、格段に加速する“非連続な成長”を実現する

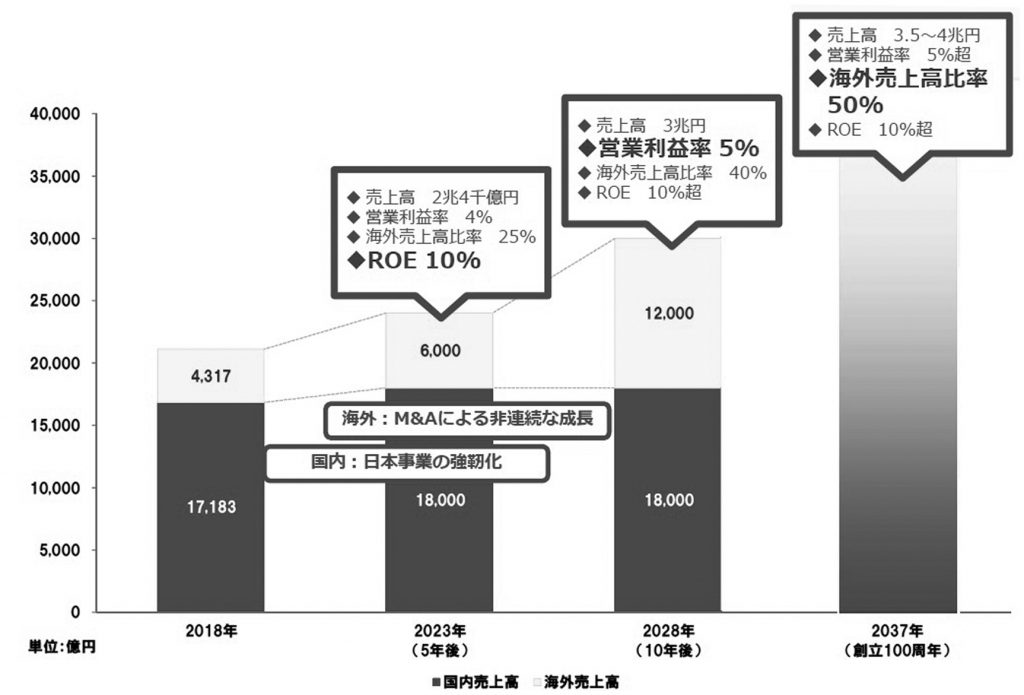

――そうした土台が固まった上で、今回、会社創立100周年を迎える2037年を見据えた長期ビジョンを策定するとともに、新経営計画「日通グループ経営計画2023」をスタートさせました。

齋藤 長期ビジョンについては、創立100周年をターゲットにして、その時点で当社グループがどのような姿になりたいのかを改めて考え、そのためには今、何をすべきなのかを導き出していきました。その最初の5年間が新経営計画という位置づけです。新計画は、「非連続な成長 ~Dynamic Growth~」とネーミングしていますが、そこにはこれまでの延長線上の成長から格段に加速する成長、これまでとは異なる企業像に成長していくイメージをグループ全体で共有したいとの決意が込められています。また、当社として初めて期間を5年にするとともに、3年目に中間目標を設定しました。外部環境の変化や計画の進捗状況を踏まえて、3年目が終了した時点で目標数値などを見直していくローリング性を持たせています。

――長期ビジョンで打ち出した「グローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニー」という“あるべき姿”に加え、新計画には「メガフォワーダー」という言葉も使われています。明確にグローバル市場や海外の競合他社を意識しているように感じます。

齋藤 ご指摘の通り、グローバル市場でメガフォワーダーやインテグレーターとどのように伍していくかを強く意識しています。私は日本国内のマーケットだけで優劣をつけることにあまり意義を感じていません。それよりも、内なる消耗戦はほどほどにして、オールジャパンという形で連携できるところは組みながら外に打って出ることが大事だと思っています。日本はどの業界でも内なる戦いに多くの労力を割いている面が強いように感じます。当社を含めた大手事業者が中心となってもっと連携を強めていかないと、欧米系の巨大企業に飲み込まれてしまうリスクがあります。

――買収されるリスクさえあると…。

齋藤 あくまで机上の計算ですが、当社の現在の時価総額は6000億円程度ですから、3000~4000億円あれば株式の過半数を取得して経営をグリップできてしまいます。欧米系の巨大物流企業であれば、その程度の資金力は当然あるわけで、仮に「欲しい」となった場合、当社を手中にすることは理論上、それほど難しいことではありません。そのことの是非はともかくとして、私自身はそうした状況を受け入れるつもりはありません。ですから、もっとトップラインを引き上げて企業価値を高め、アジア、さらには欧米でグローバル大手と戦っていかなければならないと思っています。

――その欧米系のメガフォワーダー、インテグレーターの中で、とくにベンチマークしている企業とは?

齋藤 1社を挙げろと言われればキューネ&ナーゲル(K&N)ですね。売上高や利益といった事業規模が当社に近いことに加え、事業ポートフォリオも陸海空や鉄道を手掛けるなど当社と似ています。ただ、企業体質は全然違っていて、ROE(自己資本利益率)も非常に高い――その内容についてはともかくとして、非常に魅力的な企業です。

もうひとつ当社と決定的に違うのが海運事業です。K&Nを見ると、海貨の取り扱いを起点として倉庫などのロジスティクス事業につなげています。オーシャンフレイトの圧倒的な購買力を背景として、ベースカーゴである海貨を押さえることで顧客の間口を広げています。当社にとって、海運事業の拡大は成長戦略における最重要なテーマのひとつです。

KPIは行動を変えていくための切り口になる

――新経営計画の特長のひとつにKPIがあると思います。フォワーディング事業におけるボリューム目標や重点産業分野における売上計画などを明確に数値目標として打ち出しています。そこは社長の意思が強く反映されている?

齋藤 経営計画というのは、もちろん会社として進むべき大きな方向性を示したり、従業員に求める考え方を提示することも重要です。しかし、それと同時に、その時点でどういう数値をターゲットにしていくか、これを示さないと不完全なものになってしまいます。KPIをどこまで出すべきか少し悩みましたが、具体的な共通認識を持つことで行動が変わってくると考えました。仮にイメージと意識が変わったとしても、実際の行動が変わらなければあまり意味がありません。KPIはその行動を変えていくために必要な切り口です。

ただ、分かりやすい数字でないと共通認識としての意味を持たないので、そこは工夫しました。例えば、前経営計画ではROA=総資産利益率を指標にしていましたが、新計画ではROE=自己資本利益率に切り換えました。資本の効率性を高める、つまり小さい資本で大きな利益を生み出すという形ですが、ROEの向上に向けて、より具体的に施策や行動に移しやすくするため、グループ内ではROIC=投下資本利益率を導入しています。

グローバル市場で戦うためにも、日本事業の強靭化は避けて通れない

――新経営計画では、重要施策のひとつに「日本事業の強靭化」を挙げており、そのための施策として「支店の大括り化」や「事業ポートフォリオの見直し」などを進めるとしています。日本事業の強靭化について改めてご説明していただけますか?

齋藤 まず今回、これまでの「国内事業」という呼び方を「日本事業」という表現に変えましたが、これには意味があります。今後、グローバル企業として成長していくためには、これまでの日本を起点にした見方や考え方を改め、世界5極のひとつとしての日本、グローバルから見た日本という位置づけに変えていく必要があります。

ただ、とはいえ現状を見ると、当社グループの顧客基盤や収益のリソースはまだまだ大半が日本にあることも事実です。日本における事業をさらに拡大して、そこで得られたものを海外につないでいくという意味でも、日本事業の強靭化は避けて通れないテーマです。そのために、まずはトップラインを上げていくことが何よりも重要です。加えて今回、「支店の大括り化」を打ち出した主な狙いは、管理部門をリフォームすることでスリム化を実現するためです。

――管理機能を再編してコストダウンしていく必要がある…。

齋藤 少し前に、外部のコンサルタントを使って当社グループの管理コストを調べてもらったのですが、かなりインパクトのあるレポートを受けました。当社は通運事業を切り口にして、国鉄の各駅に支店や営業所を配置してきた歴史があります。そうした出自もあり、どうしても労務対策などの管理組織が手厚くなりがちで、そこに多くの人員や労力を割いてきました。まさに労働集約型産業の典型ですが、そのこと自体は歴史的な必然でもあり、一概に否定するものではありません。しかし、ここにきて時代は大きく変わっています。各支店にある管理機能を“大括り化”することで管理組織を軽量化すべきと考えています。

現在は1県に1支店を置くことが基本になっていましたが、もう少し大きな単位にしていきたいと思います。実際、北東北や関西、中部など先行したエリアでは大きな効果が出ています。もちろん、核となる支店にはしっかりとしたサポート機能を持たせて、傘下の現場は営業とオペレーションに特化していく体制を構築していきます。

――近々、支店の再編を実施することになるのでしょうか?

齋藤 今年10月にも第一弾の実施を目指しており、一定の考え方や原則に基づいて再編していきたいと考えています。当たり前のことですが、組織や仕事にまったく無意味なものはありません。現場で働いている社員も目の前の仕事を“なくてはならないもの”だと思って、真剣に日々業務に取り組んでいただいており、それを変えたくないと思う心情もあるかもしれません。だからこそ、そこを変えていくためには客観的な一定のモノサシが必要です。もちろん、特別の事情などを考慮していくこともあるでしょうが、あくまで本社主導で再編を実行していきたいと思います。

“上から目線”になりがちな「管理」という言葉を廃止

――4月15日付で実施した組織改正で、全社的に「管理」という言葉を使うことをやめましたが、その狙いとは?

齋藤 今回の組織改正では、これまであった7本部を「ビジネスソリューション部門」「日本事業部門」「コーポレートソリューション部門」「経営戦略部門」の4部門に再編しました。このうちコーポレートソリューション部門の傘下に、「コーポレートサポート本部」を新設し、管理本部は廃止しました。「管理」という言葉は、どうしても“上から目線”というイメージを与えがちです。管理系の社員が指示を出し、営業やオペレーション系の社員がその指示を受けるという構図が長年の積み重ねの中ででき上がってしまっていました。しかし本来は、会社のフロントラインである営業やオペレーションがしっかりと機能していくために、支える(=サポート)のが管理部門の役割であるはずです。単なる言葉の問題かもしれませんが、言葉を変えていくことによって意識やマインドが変わっていくこともあると考えています。

このあたりの問題意識については、私自身のこれまでの経験を振り返った上での反省も踏まえています。私は海外での赴任経験もありますが、基本的には財務部門が長く、ある意味で“管理する側”でした。知らず知らずのうちに、事業拡大に向けた投資にストップをかけることが仕事になってしまっていた面もあったように思います。しかし、会社というのは、まずはトップラインを引き上げて収入を増やさないかぎり成長はありません。当社の場合、そうした事業拡大に対する意識が相対的に薄く、資金の投下も不十分でした。労務コストや設備投資をコントロールすることも大事ですが、そこだけで仕事をするのではなく、トップラインの拡大にもっとリソースを投入していくべきだと考えています。

首都圏で存在感を示さなければ、真のグローバル企業になり得ない

――日本事業の強靭化を実現する上で、コストダウンと同時に重要なのがトップラインの拡大です。先ほど、東名大における事業拡大では、大阪と名古屋では一定の成果が出たものの、東京についてはこれからだと指摘されていましたが。

齋藤 東京を含む首都圏は、何と言っても日本最大のマーケットです。ここでもっと存在感を示せない限り、いくらグローバル企業だと言っても説得力を持ち得ませんし、事業が有機的につながっていきません。

首都圏支店、かつての関東支店は歴史的な経緯もあって、ややスタンド・アローンな側面があります。管轄エリアも地域割りになっていて、それぞれのエリアがクロスオーバーしながら、場合によっては移転業務などのバッティングも起きていました。また、倉庫事業といいながら、実態としては貸庫による賃料収入が中心で、当社が物流企業として本来やるべきロジスティクス・オペレーションの力が弱くなっているのが現状です。これは本当に残念で、本意ではありません。

ただ、移転事業については、圧倒的なオペレーション能力があることは間違いなく、この部分はさらに磨き上げていきたいと思います。他方、倉庫については貸庫をすべて否定するものではないですが、当社グループが本来持っているオペレーションのポテンシャルを発揮することで付加価値を高め、グローバル貨物へのアクセスをさらに強めるなど大きな仕事につなげていく必要があります。

――首都圏エリアの活性化に向けて、具体的にどんな手を打っていきますか?

齋藤 まず4月の組織改正で、これまでの地域割りをやめ、移転・引越しに特化するチーム、ロジに特化するチームという形で機能割りに再編しました。また、大阪や名古屋でロジ業務に実績を上げている人材を呼び寄せるなど、これまでになかった人事異動も行っています。こうした取り組みを今後さらに活発に展開していきます。

南アジアへの投資はよりきめ細かく精査、アフリカの成長に注目

――グローバル展開についてお聞かせ下さい。投資先としては引き続き南アジアが主体になるイメージでしょうか?

齋藤 少し状況が変わってきました。簡単に言うと、私はこれまで南アジアの投資案件について一切「NO」と言ったことがありませんでした。例えるならアクセルをベタ踏みしていた状況でした。しかし、今後はもう少し、国や地域、ターゲットとなる業種・産業などをきめ細かく精査していく必要があると考えています。具体的にはタイやシンガポールは、国自体がやや踊り場を迎えています。タイでは今後、人口ボーナスも減少していくことが予測されています。そうしたエリアに引き続き大きな投資を続けていくかについては議論の余地が残ります。むしろ今後は、インドネシアやマレーシア、メコン地域、さらにはインドといった国やエリアに投資を傾注していくべきだと思っています。つまり、これまでは「伸びしろは南アジア」というシンプルな言い方をしてきましたが、これからは濃淡の見極めや軸足の置き方を冷静に見極めていくことが必要です。

――その他にエリアについてはいかがでしょうか?

齋藤 欧米については引き続きしっかりとやっていきます。それに加えて、いま個人的にも注目しているのはアフリカです。私自身は、皆さんが考えている以上のスピードで発展を遂げていくと考えています。当社の場合、アフリカは欧州の地域総括が管轄していますが、物流面からはむしろアジア側、つまりインドから中東を越えて入ってくる流れもあり、アジアサイドから見ていく視点も大事です。当社としては現在、ケニアのナイロビ、モロッコに拠点を置いており、また南アフリカのヨハネスブルグについては駐在員事務所から代理店に切り換えていますが、今後は西アフリカが急激に経済発展を遂げると思います。例えばナイジェリアは産油国でもあり、人口も2億人を超えようとしています。確かに治安が悪いといったリスクはありますが、いずれ大きく成長することは間違いなく、その時に出遅れないようにしていきたいと思います。

当社は日系物流企業の中ではアフリカに早めに進出したと思いますが、欧州系のフォワーダーはそれよりもずっと前から根を張っています。また、中国系企業もインフラ投資を支援するという彼ら独特の手法を使いながら進出を加速しています。

医薬品など重点産業分野でのプラットフォーム戦略を展開

――新経営計画では、産業軸(顧客軸)による重点産業のプラットフォーム化をさらに加速させていく計画です。

齋藤 自動車、電機・電子、アパレルといった産業・業種では、すでに前経営計画でも大きな成果が出ています。新経営計画ではこうした産業に加えて、医薬品と半導体を新たな重点産業に位置付け、経営資源を積極的に投下していきます。

とくに医薬品は当社にとって大きな目玉ともなる取り組みで、現在「ファーマ2020」という全社プロジェクトを進めています。医薬品業界では、日本国内でGDP(Good Distribution Practices)という新たなルールが開始され、より厳格化された基準での取り扱いが求められるようになりました。当社は、そのレギュレーション変更を大きなチャンスとして捉え、ある意味での新規参入をはかりました。既存のプレイヤーにとっては、これまでの仕組みを変えていく必要があり、場合によってはスクラップ&ビルドなどに余計な労力や投資負担がかかります。しかし、当社はある意味でゼロからのスタートなので、シンプルかつ直線的に取り組むことができます。具体的には、埼玉県久喜市、大阪府寝屋川市、北九州市、富山市の全国4ヵ所に医薬品専用センターを新設し、そこに複数の大手医薬品メーカー様をお迎えしてプラットフォームを構築する計画です。

――日本国内でのロジスティクス業務に加え、日本通運のグローバルネットワークと組み合わせてサプライチェーンをトータルでサポートできるのは大きな強みだと思います。

齋藤 当社ではこれまでも、海外から医薬品原材料を輸入する仕事は幅広く手掛けてきましたが、今後は原材料の輸入から製品化した後の国内流通や輸出といったサプライチェーンの全工程を一気通貫でサポートできるようになります。そうしたトータルでの提案が製薬メーカー様に評価された面は強いと思います。また、そうした業務をプラットフォーム化することで、メーカー各社様のコスト負担を下げることにも寄与していきます。

半導体についても同様で、これまではデバイスや製造装置など細かく分かれている工程の一部について担ってきましたが、今後はサプライチェーンの全行程を一気通貫で手掛けていく仕事を増やしていきます。

“売るべきものは売る”の原則で、コア分野にリソースを集中

――M&Aについてうかがいます。これまでも積極的に取り組まれてきましたが、新経営計画ではさらにドライブをかける方針を表明されています。

齋藤 やる必要があります。創立100周年のあるべき姿を考えた時にも、事業規模の面で当然必要になってきます。私個人としては、当社が過去にやっていない規模感でのM&Aを手掛けていきたいと思っています。

――資金面での手当ては?

齋藤 イメージとしては、仮にワンショットでなくても、トータルで数千億円規模が必要です。仮にその資金すべてを借入でまかなえば、バランスシートが悪化してしまいます。そのためにも、資産売却や流動化などを通じてM&Aの原資を生み出すとともに、ROEの向上にもつなげていきたいと考えています。例えば、当社は21年9月に新本社に移転することが決まっており、汐留の現本社ビルを賃貸する予定になっていますが、私は資金需要によっては売却してもいいとさえ思っています。

――CRE戦略の一環ということですね。

齋藤 “売るべきものは売る”という原則は土地・建物だけでなく、会社や事業についても同様です。当社グループは物流だけでなく幅広い事業を手掛けていますが、将来にわたって保有・継続していく価値が認められないノンコアな事業などについては、よりコアな事業に入れ換えていくというサイクルが必要です。仮に物流に関連する事業であっても、今後株主が期待する利益が上げられる可能性が見込めない事業については、冷静に見極めていくことも大事です。現状ではそうした事業に対しても、それなりに大きな投資をしている例もあります。もちろん、何でもかんでも売ればいいと思っているわけではありませんが、将来にわたって必要なものとそうでないものを振り分けて、資産を入れ換えていくことは企業が存続していくために必要なことです。

HD制への移行は詳細な検討を踏まえた上で決定していく

――これまでうかがってきたお話を踏まえると、ある種の論理的帰結としてホールディングス制(HD制)に移行することが自然に思えます。先般の新経営計画の発表会見でも、社長はご自身のお考えと前置きした上で「新経営計画の期間中に移行したい」と述べています。

齋藤 会社として最終的に機関決定したわけではありませんが、私自身は是非やりたいと思っています。今回、組織改正で4つの部門に再編しましたが、HD制への移行を意識して、流れの中で矛盾しないような組織の建てつけにしたつもりです。今後はより詳細な整理が必要ですが、4部門のうちコーポレートソリューション部門がHD会社の母体となり、その下に事業部門や事業会社がぶらさがってくるイメージです。HD制への移行のメリットは色々ありますが、意思決定のスピードを早めたり、M&A、事業売却もスムーズに行うことが可能になります。

――タイミングとしてはいつ頃を想定していますか?

齋藤 まだ分かりませんが、ひとつのベンチマークとして21年9月の新本社ビルの完成をひとつの時間軸として仮置きしています。ただ、HD制への移行の是非については、私自身、120%の確信があるわけではありません。さらなる検証のために、外部の知見も使いながら社内でしっかり議論し、望ましい会社の形を考えていきたいと思います。

同一労働同一賃金は、 「従業員が幸せを感じる」ための取り組み

――働き方改革への取り組みについてうかがいます。同一労働同一賃金制への移行を1年前倒しで実施するなど、積極的に対応を図っています。

齋藤 働き方改革や社員制度の改革は、グローバル企業に成長していくために必要となる基盤整備だと考えています。同一労働同一賃金制への対応については、もともと世の中全体が今年4月から移行することになっていましたので、そのつもりで労働組合と以前から協議を進めていました。結果として、法の施行が1年遅れて20年4月からになりましたが、当社として予定通り実施したということです。もちろん、それ相応のコストアップにはなりますし、結果的に前倒しになったことに対する評価は色々あるでしょうが、私は良かったと思っています。新経営計画も当初はコストが先行することで、「ジャンプの前に屈む」形になりますが、仮に遅らせたとしても、コストの発生が一年繰り延べになるに過ぎません。

定年延長を含め、こうした取り組みは従業員に安心感を与えるものだと考えています。私は就任以降、「従業員が幸せを感じる会社にしたい」と繰り返し言ってきました。仮に多少のコストが余計にかかったとしても、こうした制度の見直しを通じて、日通グループの従業員が安心して主体的に仕事に参画できる社内風土をつくることのほうが重要だと確信しています。

労働時間の管理についても、法に則って厳格な運用をしていくことは当たり前のことですが、働き方改革全般に言えることは、押し付けられたものを仕方なくやるのではなく、良いことは前向きに率先してやっていくというスタンスで取り組みたいと考えています。こうした考え方は労働組合とも共有しています。

――最後に。社長就任から2年間が経ちましたが、ご自身への評価は?

齋藤 もっとスピード感をもってやらないといけないと感じています。とはいえ、前経営計画の目標数値もクリアしたことを含め、次のステップへの布石はできたという意味で、まるで何もできていないということはないのかなと思っています。

繰り返しになりますが、当社を巡るこの10年の動きは、社内外の環境変化を含めて激動期ともいえる大きな波がありました。その中で当時の川合社長(現相談役)がペリカン便事業の切り離しを断行し、その後を継いだ渡邉社長(現会長)が国内の構造改革と陸海空の壁を取り払う組織改正を実行しました。この2つは当社の歴史にとってエポックメイキングなことであり、それがあるからこそ、当社はいま新たなステージに向って進むことができています。だからこそ、私がさらに前に進めないといけないと肝に銘じています。

齋藤 充(さいとう・みつる)

1978年日本通運入社。09年執行役員東北ブロック地域総括兼仙台支店長、12年常務執行役員、14年代表取締役副社長を経て、17年5月代表取締役社長。1954年9月22日生まれ、慶應義塾大学経済学部卒